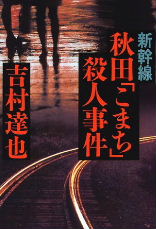

| 2019年1月18日(金) 「新幹線秋田こまち殺人事件」(吉村達也・著)を読む |

本書でも解説されるが、秋田新幹線は1997年3月22日に開通した。もう20年以上も前のことになる。当時のこまちはE3系5両編成だった。「こまち」というひらがなのロゴが女性っぽく、なまめかしい。現在はE6系7両編成で「こまち」のロゴはなく、流れるようなシンボルマークに変わった。ちなみにE5系(はやぶさ、はやて)、E6系(こまち)などのEはJR東日本の新幹線車両に付く。東日本だからEASTのEというわけ。 本書でも解説されるが、秋田新幹線は1997年3月22日に開通した。もう20年以上も前のことになる。当時のこまちはE3系5両編成だった。「こまち」というひらがなのロゴが女性っぽく、なまめかしい。現在はE6系7両編成で「こまち」のロゴはなく、流れるようなシンボルマークに変わった。ちなみにE5系(はやぶさ、はやて)、E6系(こまち)などのEはJR東日本の新幹線車両に付く。東日本だからEASTのEというわけ。田沢湖や乳頭温泉鶴の湯、角館の武家屋敷などが舞台となる。東京から秋田新幹線こまちに乗り、抱返(だきがえ)り渓谷で事件が起こり、宿泊は乳頭温泉。なんと色っぽい地名だ。本作にも登場する乳頭山まんじゅうは、お土産に買っていったオヤジたちのさえないギャグが目に浮かぶ。 セクハラが現在より騒がれなかった時代の物語である。レイプされても男が合意だったと言い、その状況~2人だけで秋田への視察旅行~から強姦は成り立たないと言われれば何にも云えなくなる。事情を話した上司からも「男をそそる美人顔のあなたも悪い」というようなことを言われるなど、なんとまあ、こんなことがまかり通るのか。終始イライラさせられる。登場人物がどいつもこいつも、なのだ。 読んでいてつらくなる。というか、被害者の女性を含め、登場人物の言動に胸糞が悪くなる。加害者には妻子があり、さらにその犯人と結婚を本気で考えているうぶな女性もいるのだ。 読み終わっても読後感サイアク。救われるのは巻末の「取材旅ノート新幹線秋田こまち・田沢湖・角館」。ここでゆっくりと口直し、秋田の旅情を味わえる。角館の駅は行ったことがあるが、武家屋敷のような凛としたたたずまいの角館駅をもう一度見てきたい。 なお、西村京太郎の作品には「秋田新幹線こまち殺人事件」がある(似たような題名だ)。たぶん読んだことがあると思ってミステリーのページを見ると、確かにあった。「読んだあとほっとする。素直に良かったと思えるエンディングである」等と、なかなかよい評価である。レビューはこちらから。 |

| 2005年8月1日(月) 「トリック狂殺人事件」(吉村達也・著)を読む ネタバレ注意! |

| 吉村達也がお遊びで書いたような吹雪の山荘もの。ミステリーの様式美の破壊にチャレンジした第一弾、と作者が言うように、異色というか、ミステリーの基本的ルール無視、似非本格的吹雪の山荘ミステリーである。 警視庁捜査一課の烏丸ひろみのもとに、トリック卿なる人物から一通の招待状が届く。別荘、「うそつき荘」(この名前もおちゃらけ)で総額6億円をかけたゲームに参加してください、と。嘘ではない(?)証拠として、保証金100万円が同封されている。招待された人々は、烏丸以外は全員が嘘つき人間ばかりだと言うが、トリック卿はなぜ刑事である烏丸ひろみも招待したのか。 雪の長野駅に降り立った男3人女4人。ここから四輪駆動車で2時間かけてうそつき荘に行く。運転手は7人を降ろすとすぐにうそつき荘から離れる。電話はない。しかし天候はなぜか吹雪ではない。やがて前代未聞のゲームが始まる。テープの声と紙に書かれた犯行文。一人、また一人と殺される殺人ゲームだ。 「孤島や山荘に閉じ込められるミステリーでは、どんなに恐ろしい殺人が連続して起きても、夜になれば、登場人物は平気で部屋に閉じこもって寝ちゃうんですよね」。「そして、朝になれば誰かが殺されている」、などといった台詞もポンポン飛び出す。「動くなと言っても無理よ。トイレは我慢できないわ」、「閉ざされた別荘モノのミステリーでトイレに行くなんて、出てこなかったな」とか。 普通の「吹雪の山荘モノ」と違うところは、①山荘は吹雪により孤立するのではなく、奇想天外な機械仕掛けにより孤立する(そんなバカな!)。②7人のうち刑事の烏丸ひろみは被害者から除くと犯人が言っていること。普通は7人が犯人にも被害者にもなりうるはず。③犯人にとって刑事を招待することが必要だったこと。④地下の抜け穴や、死体は人形だったなど、など読者を馬鹿にするな!ルール違反でしょう。 嘘つき人間が、「私は絶対に嘘つきではない」と言った時、この言葉は本当か?「すべてのクレタ人は嘘つきである、とクレタ人が言った」。有名なこのパラドックスを思い出した。 |

| 2005年6月19日(日) 「禁じられた遊び」(吉村達也・著)を読む |

| ルネ・クレマン監督の往年の映画(音楽ナルシソ・イエペス)と同じタイトルであるが、それとは全く関係ない小説である。吉村達也が集英社文庫のために書き下ろしたという、2005年4月に刊行されたばかりのミステリーだ。と言っても、推理小説ではなく、巻末にある吉村氏自身による分類では、心理サスペンスのジャンルの作品である。 いわゆる”できちゃった婚”で社内一のイケメン君をゲットした綾であるが、女30歳にして育児と家事だけの毎日。そんな退屈な結婚生活に半ば絶望した彼女は、なんと出会い系サイトにのめりこむ。タイトルの「禁じられた遊び」とは出会い系サイトだった。ひねりも比喩もない、まあ、単純な、直接的な題名である。 出会い系サイトで出合った男は、これがまた悪い奴で、言葉巧みに綾を操る。顔や体を整形させ、新しい自分のためにとだまし、万引きや詐欺、あげくにAVビデオにまで出演させる。男に徐々に「調教」され、うさんくささを覚えながらも男に従うしかない綾。しかし、詐欺先輩?の晴美がある秘密を彼女に話し、男の正体が暴かれ、修羅場の結末を迎える、か?長期海外出張中だった綾の夫が帰ってくるのだ。 文庫本で250ページほどの中編である。寝転がって軽く読める、お気軽ミステリーだった。吉村達也のミステリーを読むぞという意気込みは読み始めてすぐにどこかに飛んでいってしまった。綾が男に調教され、変身していく過程は食事をしながらでも読み続けたいと思わせるが、ラストまで読んだ感想は、「なにこれ、手抜き?」という感じである。 吉村達也のホームページで、ある読者は、なかなか面白い、新感覚のミステリーであると書いていたが、う~ん、彼の作品群の中では、申し訳ないが、駄作の方に入るんではなかろうか。理由は、納得できないラストに感じる欲求不満である。 |

| 2005年5月11日(水) 「ドクターM殺人事件」(吉村達也・著)を読む 吹雪の山荘モノ |

| 吉村達也の最新作である。内容はお馴染みの「吹雪の山荘モノ」で、私の好きなワクワク系ミステリーだ。この手のもの、もうトリックも出尽くしたのではないかと思われるが、なんの、なんの、05年4月発売のこのミステリー、私が過去に読んだ「吹雪の山荘モノ」の、どの作品とも違う展開を見せる。 厳寒の地、南アルプスの麓にある「奇厳城」に閉じ込められる人物は5人。彼らのイニシャルはすべてMである。他の山荘モノと大きく違うところは、5人という少ない登場人物のうち、最初から犯人は2名だと宣告されることである。「推理小説の犯人は1人」が掟ではなかったか。 まず1人が殺される(毒殺)。残りは4人。このうちの2人が犯人だとすると、自分以外の2人が敵で1人が味方となる。4人の疑心暗鬼の右往左往ぶりは新鮮である。もちろん4人とも犯人ではないと言い張る。 さらに2人目の犠牲者が出る(撲殺)。残りは3人。となると、犯人でない自分以外の2人は殺人者であるということ。3人とも自分以外の2人が犯人だと騒ぐ。1対2である。恐怖はつのる。犯人であるはずのない1人は、殺られる前に殺ろうと思うのも当然だ。マインドミステリーだと作者が分類するが、この辺り、まさにそうだなと思わせる。 そして、秘密の部屋にスプレーで予言されていたとおり、3人目の犠牲者が出る。今度は凍死だ。ご丁寧に、犯人2人はまだ生きていると、その犯人の1人(?)はスプレーで宣言する。 じゃあ、当然、残った2人が犯人であろう。いよいよ5人の関係、3人殺害の動機や方法が判明するのか。しかし、あれ、あれ?ちょっと違う展開に予想がはずれる。生きている2人が犯人という展開が作者の嘘だったはずはないが、これはいったいどういうこのなのか。 結局、ラストは、少しルール違反かな。いやそんなことはない?また、推理小説のラストに涙や感動は要らないと思うのだが、絶対そのようなキャラクターではないと思っていた或る人間の、あの人間性。涙が出そうなラストだった。 因みに、有名な「ヴァン・ダインの推理小説の二十則」の12番目は、「いかに多くの殺人が犯されれるにしても、犯人は只一人でなくてはならない」、というものである。 止められなくなる推理小説である。面白かったから、吉村達也のミステリーをあと2冊注文することにする。まだまだあったよ、吹雪の山荘モノ。 221ページに誤植を見つけた。上の段、「包丁をどこかに起きなさい」は、もちろん、「置きなさい」の誤植である。初版本ゆえ、しようがないか。 |

| 2001年12月10日(月) 「編集長連続殺人」 |

| 編集長が就任13日目に事故や自殺で死亡する。それも3人も立て続けに。本当に事故や自殺なのか。作為的な事実をさぐって、サイコ・セラピストの氷室想介の推理が冴え渡る。 サイコ・セラピストとは、作者自身の解釈によると、精神医学と心理学と宗教と超科学と、それに人生相談をミックスしたようた心の治療師、だと言う。今まで読んだ多くの推理小説に登場する探偵や刑事とは全く違うタイプの主人公である。クールでハンサム、そして当然、切れすぎる頭脳を有する。背が高く、女の娘が振り返る容貌に、衣装はいつも白衣という記述から、元同僚のT先生を彷彿とさせる主人公である。 ストーリーは、謎が絡み合い、同じ時間帯、複数の場で別個に展開する。このような時間軸を中心に据えたストーリー展開は新しいスタイルとしての試みか。結局、怪しい人物は6人に絞られる。ラストはテレビの生中継のスタジオで行われる。犯人は、この中にいる、なんて推理小説の常套句であるが、単純ではあるがぞくぞくする。エンディングが楽しみが展開に、やはり推理小説は面白いと思わせる。 しかし、ラストは単純ではない。犯人をAと思わせ、実はBであり、そのBに対して、氷室が、Bさん、これでも犯人をかばうのか?なんて言う。え~?じゃあ、いったい本当の犯人は?何度も騙されながら、長いラストを一気に読んでしまう。なるほと、そうだったのか。 しかし、第1の殺人も第2の殺人も、あまりにも偶然に頼りすぎるトリックは、一ツ橋大学出身の秀才であるが、推理作家としてはB級だと思うがなあ。読者はあんまり納得できない連続殺人事件であろう。 |

|

|